|

Путин и «Газпром»

Как атрибутом президентской власти стал не ядерный чемоданчик, а газовый вентиль

"Новая газета", № 63, 65, 67, Владимир Милов, Борис Немцов

(Печатается с сокращениями)

В феврале 2008 года авторы настоящего доклада опубликовали независимый экспертный доклад «Путин.

Итоги», где представили свое видение итогов деятельности и политического наследия второго Президента

Российской Федерации. В докладе «Путин. Итоги» мы дали нелестные, но, по нашему убеждению,

справедливые, построенные на цифрах и фактах оценки результатам работы Владимира Путина, скрытым от

глаз россиян за патокой официальной пропаганды, в различных сферах нашей жизни - экономике, армии,

пенсионной системе, образовании и здравоохранении, дорожной инфраструктуре и других областях.

Однако многие читатели доклада справедливо отметили, что есть одна проблема, которой мы коснулись лишь

отчасти - это проблема состояния российской энергетики вообще и проблема главной энергетической

компании страны, «Газпрома», в частности.

Так произошло не случайно. Мы считаем, что ситуация вокруг «Газпрома» требует отдельного разговора,

который не может уместиться в пару-тройку абзацев. Во-первых, потому, что «Газпром» и то, что происходит в

этой компании, имеет совершенно особенное значение для нашей страны в целом.

Во-вторых, потому, что о проблемах «Газпрома» мы знаем не понаслышке - в своей профессиональной

деятельности мы имели к ним самое прямое и непосредственное отношение, как бывший министр топлива и

энергетики и заместитель министра энергетики России.

В-третьих, потому, что «Газпром» стал в своем роде специальным, личным проектом Владимира Путина - с

самого начала своего президентства он тщательно опекал эту компанию, назначал на ключевые посты в ней

близких к себе людей, детально вникал в ее дела. «Газпром» - один из немногих проектов, за которые Путина

можно считать лично ответственным практически с самого начала его правления, и по которым можно реально

судить об итогах деятельности Путина.

В настоящем докладе мы намерены развить анализ, предпринятый в докладе «Путин. Итоги», и сосредоточиться

на том, что происходило в эти годы с «Газпромом». Если вы хотите узнать правду об этом - перед вами доклад

«Путин и «Газпром».

«Газпром» как главный личный проект Путина

«Газпром» как явление в российской политической и деловой жизни уникален. Выручка «Газпрома» в 2007 году

составила свыше 93 млрд. долларов, или 7% российского ВВП. Это в 2,5 раза превышает, например, расходы на

национальную оборону. «Газпром» обеспечивает свыше 12% объема промышленного производства, около 16%

в стоимостной структуре российского экспорта. На счету «Газпрома» - примерно 43% российского

производства первичных энергоносителей и такая же доля в структуре общероссийского потребления

энергоресурсов. Поставки газа «Газпрома» обеспечивают до 40% выработки электроэнергии в стране. По сути,

«Газпром» - энергетическая сердцевина российской экономики; от того, насколько эффективно и надежно

работает эта компания, во многом зависят устойчивость и перспективы нашей экономики.

Компания играет ключевую роль и на мировом энергетическом рынке. Объем нефте- и газодобычи «Газпрома»

составляет 5% от общемирового производства энергоресурсов и примерно 8,3% от общемирового производства

нефти и газа. Поставки газа «Газпромом» обеспечивают более 50% газового импорта стран Евросоюза.

Трудно найти другую компанию такого масштаба и с такой степенью политического и экономического влияния

в России. Евгений Ясин не случайно однажды назвал «Газпром» «кошельком правительства»: по степени

концентрации финансовых ресурсов и возможностям для их быстрой мобилизации на некие цели, важные для

властей, компания не имеет себе равных.

В 1990-е власти периодически использовали этот ресурс для решения политических задач - например, в 1997

году, когда перед правительством встала задача погашения накопленной задолженности по выплате пенсий,

президент Ельцин дал руководству «Газпрома» указание незамедлительно оплатить часть задолженности

«Газпрома» перед Пенсионным фондом в размере 2 млрд. долларов, чтобы профинансировать выплату пенсий.

В годы правления президента Путина ресурсы «Газпрома» использовались совсем в иных целях. Об этом мы и

намерены рассказать в рамках данной брошюры.

«Газпром» стал важнейшим личным проектом президента Путина. «Положил глаз» на эту компанию он сразу

после своего прихода к власти. Еще в ходе предвыборной президентской кампании 2000 года стало ясно, что

энергетическая тема и «Газпром» - центральные элементы политической повестки дня для Путина. В июне 2000

года, всего через месяц после своей инаугурации, Путин оперативно добился замены Виктора Черномырдина

на посту председателя совета директоров «Газпрома» на своего ближайшего соратника Дмитрия Медведева, а в

мае 2001 года - замены Рема Вяхирева, возглавлявшего «Газпром» с момента его основания в 1992 году, на

Алексея Миллера.

«Компания «Газпром» - это больше, чем акционерное общество. Вся экономика страны в значительной степени

базируется на газовой отрасли» - слова Путина, произнесенные им на совещании, посвященном увольнению

Вяхирева и назначению Миллера, состоявшемся 30 мая 2001 года в Кремле, вполне ясно дали понять его

отношение к этой компании уже в самом начале его президентства.

«Газпром» стал первой бизнес-структурой, где Путин начал планомерно захватывать командные высоты,

расставляя своих людей на ключевые посты и в короткие сроки вытеснив всех представителей старой

менеджерской команды. Высшее руководство «Газпрома» очень быстро оказалось заполонено давними

знакомыми Путина по временам работы в петербургской администрации. Сегодня 11 из 18 членов правления

компании, занимающие важнейшие должности - в области контроля за финансами, имуществом,

корпоративном управлении - люди, в 1990-е работавшие либо в санкт-петербургской администрации, либо в

ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», либо в неких петербургских коммерческих структурах, либо в ФСБ.

Это - нехарактерная практика для крупнейших глобальных энергетических компаний. Обычно ведущие позиции

там занимают профессионалы, имеющие многолетний управленческий опыт работы на высокопоставленных

должностях в различных крупных энергетических корпорациях. Бывших мелких региональных чиновников,

работников портов и строительных компаний на должности топ-менеджеров ведущих нефтегазовых

корпораций обычно не назначают, особенно в таком количестве.

Однако Путин при осуществлении кадровых назначений в «Газпроме» - которыми, вне сомнения, он руководил

лично - сделал ставку не на профессионализм, а на принадлежность к своему клану, «клану питерских».

Речь идет не только о захвате управления в компании: Путин посвящал значительную часть своего рабочего

времени решению текущих задач функционирования «Газпрома», огромная доля повестки дня его

международных встреч и зарубежных визитов была связана с лоббированием разного рода газпромовских

проектов.

Путин тщательно оберегал интересы «Газпрома» в ходе рассмотрения вопросов регулирования и развития

газовой отрасли российским правительством. Когда в 2002-2003 годах кабинет Михаила Касьянова пытался

включить в повестку дня правительственных заседаний вопрос о реформировании газовой отрасли и открытии

сектора газодобычи для конкуренции, этот вопрос каждый раз снимался с рассмотрения по просьбе из Кремля.

Когда в последнее время участились претензии к «Газпрому» (в том числе и со стороны чиновников

правительства) по поводу неприемлемо низкого уровня налогов, которые платит в бюджет эта компания, Путин

защитил «Газпром» от повышения налогов - правительство обязалось сохранить прежний низкий уровень

налогов и не возвращаться к вопросу об их повышении до 2010 г.

С одобрения Путина правительство подписало программу резкого повышения уровня цен на газ для российских

потребителей и доведения их до паритетного уровня с европейскими ценами - решение, которое «Газпром»

лоббировал 15 лет, но не смог «продавить» через кабинеты министров Гайдара, Черномырдина, Кириенко,

Примакова, Касьянова. Эта программа была принята постановлением премьера Михаила Фрадкова от 28 мая

2007 года № 333, в соответствии с ней внутренние цены на газ для российских потребителей должны к 2011

году удвоиться по сравнению с сегодняшним уровнем, и составить в среднем не менее 125 долларов за 1000

кубометров (сегодня - около 64 долл.). Возможно, в реальности цены на газ в 2011 году будут еще выше, так как

цены на газ в Европе в последнее время непредсказуемо и стремительно росли.

В годы своего президентства Путин проявил себя крайне эффективным лоббистом и защитником интересов

«Газпрома».

Пошло ли это на пользу стране? Получили ли россияне выгоды от столь пристального внимания президента к

главной компании страны?

Надежность газоснабжения страны - все хуже

Назначенный Путиным менеджмент работает в «Газпроме» уже более 7 лет, и с него справедливо будет

спросить за производственно-экономические результаты деятельности компании в этот период. Результаты эти

весьма плачевные. Прежде всего, менеджмент «Газпрома» практически полностью провалил выполнение

главной функции компании - обеспечения надежного газоснабжения потребителей России. Считается, что

именно в обмен на выполнение этой функции - надежное газоснабжение - «Газпром» имеет все свои

привилегии, включая монопольный статус и активную поддержку государства.

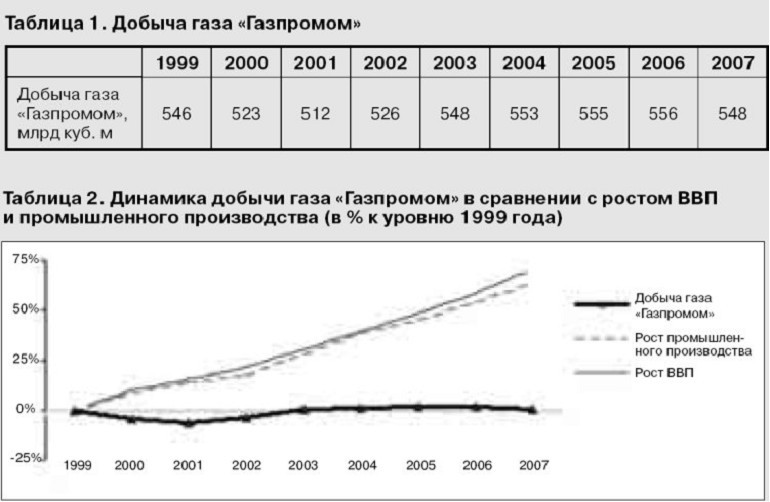

Однако добыча газа «Газпромом» все эти годы практически не росла, в 2007 г. сократившись практически до

уровня 1999 года. С учетом истощения старых месторождений, в самое ближайшее время стагнация в

газодобыче может обернуться ее обвальным падением.

Не росли и поставки газа «Газпромом» российским потребителям. В 2007 г. объемы поставок газа на

внутренний российский рынок составили всего 307 млрд. кубометров, или лишь на 2% выше уровня 2001 г.

Между тем, внутренний спрос на газ за это время вырос на 18%, или почти на 67 млрд. кубометров в год!

Таким образом, разрыв между внутренним спросом на газ и поставками газа на внутренний рынок растет,

увеличившись с 72 млрд. кубометров в 2001 году до почти 132 млрд. кубометров в 2007 году. Сегодня около

трети своих потребностей в газе Россия вынуждена удовлетворять за счет «негазпромовского» газа.

Этот разрыв традиционно покрывался поставками газа российских независимых производителей и импортом

газа из стран Центральной Азии, но сейчас возможности роста добычи газа независимыми производителями

ограничены, а зависимость от импорта стремительно дорожающего центральноазиатского газа приводит к

резкому росту издержек «Газпрома» (подробнее об этом речь пойдет ниже).

Проблема недостаточных поставок газа на внутренний рынок, обостряющаяся на фоне роста экспортных

обязательств «Газпрома», приобретает все более угрожающие черты. «Газпрому» пока несказанно везло с

благоприятными климатическими условиями - последние две зимы были относительно теплыми, что снизило

остроту зимних пиков потребления газа. Однако даже с учетом мягких температур спрос на газ в зимние месяцы

растет.

Косвенно это можно наблюдать на примере последнего зимнего сезона 2007-2008 гг., когда в январе 2007 года

в условиях стагнации в газодобыче резко вырос спрос на отбор газа из подземных газохранилищ, составивший в

последнем зимнем сезоне рекордную цифру в 50,1 млрд. кубометров - более чем на 20% выше, чем в среднем в

предшествующие три зимы! К концу января подземные газохранилища «Газпрома» были практически

полностью опустошены, при этом суточная добыча газа зимой 2007-2008 гг. выросла всего на 2-3% по

сравнению с предыдущим сезоном, невзирая на запуск в эксплуатацию в декабре 2007 года нового

относительно крупного Южно-Русского газового месторождения.

Зимой 2007-2008 гг. был побит рекорд по максимальному суточному отбору газа из подземных газохранилищ -

он составил 583,6 миллиона кубометров газа в сутки, что выше рекорда по-настоящему холодной зимы

2005-2006 гг.

Это свидетельствует, насколько вырос зимний спрос на газ даже в условиях относительно мягких зим - можно

представить себе, какие угрожающие последствия ждут Россию в случае, если одна из следующих зим будет

по-настоящему холодной. Следует ожидать крупномасштабных отключений жизненно важных объектов по

причине нехватки газа.

Примерную картину того, как это будет выглядеть, мы наблюдали зимой 2005-2006 годов, когда для

потребителей вводились массовые ограничения поставок газа. По данным РАО ЕЭС, суммарные ограничения

подачи газа российским электростанциям против плановых объемов в холодные недели января-февраля 2006

года составил 12,5% в целом по Единой энергосистеме России и до 80-83% для электростанций Центрального

региона и Северо-Запада.

Проще говоря, подачу газа электростанциям в Европейской части России отключали почти полностью (стоит

ли напоминать, что газ - доминирующее топливо в выработке электроэнергии в России).

В январе-феврале 2006 г. серьезное напряжение чувствовалось и в обеспечении экспортных поставок газа. По

информации СМИ, 18 января 2006 г. «Газпром» добровольно уменьшил объем транзита газа по украинской

территории в Европу с 390 до 350 млн. кубометров в сутки из-за нехватки газа. В этот же день «Газпром»

проинформировал своего итальянского партнера, концерн ENI, о неспособности гарантировать поставки газа в

полном объеме из-за экстремальных холодов, после чего об ограничениях поставок со стороны «Газпрома»

последовательно сообщили Сербия (на 25%), Хорватия (6-10%) и Венгрия (20%) .

Причина стагнации поставок газа на внутренний рынок при растущем спросе - системный недостаток

инвестиций в добычу газа. В России достаточное количество разведанных запасов газа, которых при

сегодняшнем уровне его добычи хватит примерно на 80 лет, однако многие из этих месторождений не

разрабатываются. Значительная часть запасов сосредоточена в месторождениях новых, неосвоенных районов,

где отсутствует необходимая инфраструктура, эти районы вообще чрезвычайно сложны для освоения.

Например, для освоения месторождений полуострова Ямал, удаленных на 500-600 километров к северу от

действующих регионов газодобычи (юга Ямало-Ненецкого автономного округа), требуется построить железную

дорогу Обская-Бованенково протяженностью 540 км, которая пройдет по районам вечной мерзлоты, местности,

заболоченной на 50-60%, с огромным количеством пересечений рек и ручьев. Для доставки газа с полуострова

Ямал необходимо построить газопровод Бованенково-Ухта общей длиной 1100 км, подводная часть которой

должна будет пересечь Байдарацкую губу и также пройти по вечной мерзлоте и заболоченной местности.

Запустить ямальские месторождения в эксплуатацию «Газпром», по условиям выданных лицензий, должен был

в конце 1990-х годов - но ничего на этих месторождениях реально сделано не было. В 2000 году бывший глава

«Газпрома» Рем Вяхирев попросил о продлении лицензий, ему поначалу отказали, однако после назначения

главой «Газпрома» Алексея Миллера - лицензионные сроки освоения ямальских месторождений были

по-тихому и без объяснения причин перенесены на 8-12 лет. Сейчас и эти сроки срываются.

На фоне падающих объемов добычи на старых месторождениях, прежде всего крупнейших Уренгойском и

Ямбургском, запущенных еще в 1980-е, перед Россией встает угрожающая проблема дефицита газа. Запущенное

в эксплуатацию в декабре 2007 года Южно-Русское месторождение - последнее относительно крупное

месторождение, остававшееся в действующем регионе добычи, где развита инфраструктура и условия добычи

газа легче. Теперь за «новым газом» придется идти в неосвоенные районы, одни из самых сложных в мире, где

разработка месторождений и создание инфраструктуры потребуют еще и огромных вложений. По свежим

оценкам самого «Газпрома», только стоимость строительства газопровода Бованенково-Ухта составит 80-90

млрд. долларов, а весь проект освоения полуострова Ямал может «потянуть» на сумму до 200 млрд. долл. - что

превышает по размерам весь российский Стабилизационный фонд!

Почему эти вложения не производились все это время? Ведь планировалось, что газ с месторождений

полуострова Ямал начнет поступать на «большую землю» еще в конце 1990-х годов?

Проблема в том, что все эти годы «Газпром» сознательно тратил лишь относительно небольшие средства на

инвестиции в развитие своего главного профильного бизнеса - газодобычи. Огромные сверхдоходы,

полученные от быстрого роста экспортных и внутренних цен на газ, «Газпром» потратил не на инвестиции, а

на скупку активов и финансирование стремительно растущих издержек.

Таким образом, за 7 лет, в период с 2001 по 2007 годы, «Газпром» направил на капитальные инвестиции в

развитие своего главного бизнеса - газодобычи - всего лишь чуть более 27 млрд. долларов.

Для сравнения: на скупку активов в 2003-2007 гг. «Газпром» потратил 44,6 млрд. долларов. Из них более 30

млрд. составили расходы на покупку активов, не имеющих отношения к газовой отрасли - прежде всего

нефтяных («Сибнефти», «Томскнефти») и электроэнергетических компаний (РАО ЕЭС, «Мосэнерго», оптовых и

территориальных генерирующих компаний), а также трейдера «Росукрэнерго».

Если бы эти средства тратились на освоение газовых месторождений, в России не было бы угрозы кризиса

газоснабжения.

Ну а пока месторождения полуострова Ямал не осваиваются, «Газпром» жестко «подсел» на импорт газа из

Центральной Азии. Если в 2002 году доля центральноазиатского газа в балансе «Газпрома» составляла чуть

более 4%, сегодня - 8%. Между тем, газ этот стремительно дорожает. Еще в 2003 году тысяча кубометров

туркменского газа обходилась «Газпрому» в 30 долл., сегодня - в 150 долл., а с 2009 года - возможно, в 250 долл.

или выше.

Неудивительно, что финансовая отчетность«Газпрома» по международным стандартам за 2007 год показала

парадоксальный результат: при росте выручки от продаж газа более чем на 8% прибыль от продаж снизилась на

11%! И это - на фоне уверенного роста цен продаж газа в 2007 г., в том числе на 22,5% - для российских

потребителей, и в среднем на 25,2% - для стран СНГ.

Как можно при довольно быстром росте цен показать снижение прибыли от продаж? Менеджмент «Газпрома»

не делает секрета из того, что причина - в росте расходов, основной статьей увеличения которых стала покупка

нефти и газа у третьих лиц (расходы на их покупку выросли на 36%). Если в 2003 году затраты на покупные

нефть и газ в целом по «Газпрому» составляли меньше миллиарда долларов, то в 2007 году - уже 15 миллиардов

долларов, или более четверти от всех операционных расходов компании!

Подавляющую долю этих расходов составляют стремительно растущие затраты на покупку газа в Центральной

Азии: 11,7 млрд. долл. в 2007 г. против 7,5 млрд. в 2006 г. и всего чуть более 1 млрд. в 2005 г.

В марте 2008 г. главы нефтегазовых компаний Казахстана, Узбекистана и Туркменистана объявили «Газпрому»

о том, что с января 2009 года намерены перейти в расчетах с российским газовым монополистом на новые

цены поставок газа, привязанные к европейским. Это означает, что закупочные цены могут достичь 250-300

долл. за 1000 кубометров. Расходы на закупку центральноазиатского газа, таким образом, возрастут до 17-21

млрд. долларов в год.

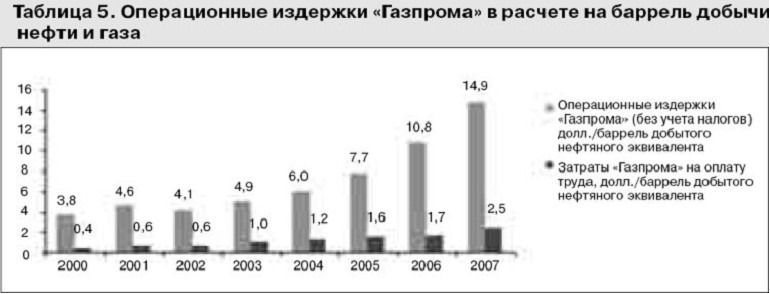

Есть и еще одна проблема, препятствующая наращиванию инвестиций в газодобычу: крайне низкая

экономическая эффективность деятельности «Газпрома». Операционные издержки компании (без учета

налогов) увеличились в сравнении с 2003 годом втрое: с 4,9 до 14,8 долл. на баррель.

Помимо роста затрат на покупной газ (о чем речь шла выше), главной статьей увеличения издержек является

рост расходов на оплату труда. Они выросли с 3,7 млрд. долл. в 2003 г. до 9,7 млрд. в 2007 г., а в расчете на

баррель добытого нефтяного эквивалента - с менее 1 доллара на баррель в 2003 г. до 2,5 доллара в 2007 г.

Численность персонала «Газпрома» неуклонно росла, увеличившись с 391 тыс. человек в 2003 г. до 445 тыс. в

2007 г.

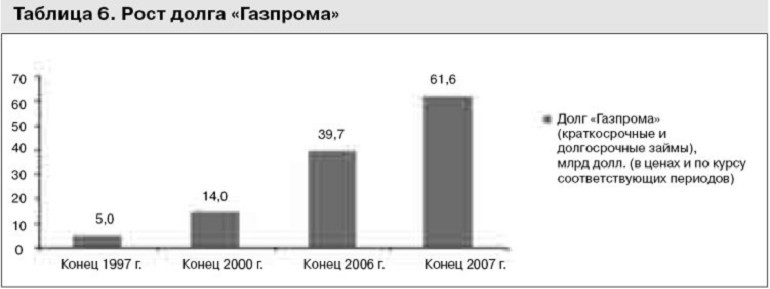

Для того, чтобы финансировать растущие аппетиты по скупке активов и растущие издержки, не хватало текущих

доходов - в результате «Газпром» залез в колоссальную долговую яму. Долг компании, еще в конце 2000 года

составлявший 13,5 млрд. долларов, по состоянию на конец 2007 г. достиг 61,6 млрд. долларов, или 66% (две

трети) от годовой выручки компании (тогда как для международных нефтегазовых компаний сегодня нормой

является соотношение долга к годовой выручке на уровне не более 10-15%).

Огромные выплаты по долгу препятствуют инвестициям. Более того, существует риск, что в случае ухудшения

экспортной ценовой конъюнктуры «Газпрому» придется сокращать инвестиции или даже оказаться банкротом.

Последствиями этого, скорее всего, будут ускоренный рост цен на газ для российских потребителей,

усугубление кризиса в газодобыче, возможная растрата накопленных государством финансовых ресурсов на

спасение «Газпрома» от банкротства.

Вот и получается, что ресурсы газа, находящиеся в земле, вроде бы «принадлежат народу», а в реальности

решения о том, как распоряжаться ими, добывать или не добывать газ, принимает узкая группа лиц,

приближенных к руководству страны.

Источник: «Газпром», пояснения к финансовой отчетности по международным стандартам. Источник: «Газпром», пояснения к финансовой отчетности по международным стандартам.  Источник: «Газпром», пояснения к финансовой отчетности по международным стандартам. Источник: «Газпром», пояснения к финансовой отчетности по международным стандартам.  Источник: «Газпром», финансовая отчетность по международным стандартам. Источник: «Газпром», финансовая отчетность по международным стандартам.

Как и в чьих интересах из концерна вывели активов на 60 млрд долларов

<…> Поначалу Путин весьма активно занимался возвратом в «Газпром» активов, выведенных из компании в

сторонние структуры при Реме Вяхиреве. <…> Однако когда большинство активов было возвращено, эта

тенденция сменилась на противоположную, и активы в большинстве случаев те же самые, прежде

возвращенные стали вновь выводиться из «Газпрома». Перелом произошел после избрания Путина

президентом на второй срок.

<…> Потерянные в результате всех этих сомнительных сделок десятки миллиардов долларов могли бы быть

направлены на инвестиции в газодобычу и преодоление кризиса газоснабжения в нашей стране. Но этого не

было сделано.

Манипуляции с акциями «Газпрома»

В начале 2000-х годов возврат под контроль «Газпрома» его акций, выведенных из-под контроля компании при

Реме Вяхиреве, стал одним из шумных проектов Путина. В частности, широкий резонанс получила история по

возврату 4,8% акций «Газпрома» у компании «Стройтрансгаз».

Однако после возврата собственных акций на баланс «Газпрома» они стали странным образом исчезать.

Процесс этот был постепенным, но желающие могут проследить за его ходом через ежеквартальные

финансовые отчеты «Газпрома» по международным стандартам (МСФО): в каждом из таких отчетов

публикуются данные о количестве акций «Газпрома», находящихся на балансе его дочерних компаний.

Итак, по состоянию на 31 марта 2003 г., как следует из финансового отчета по МСФО за первый квартал 2003 г.,

под контролем «дочек» «Газпрома» находилось 17,4% его акций. По состоянию на 31 декабря 2007 г. уже всего

лишь 0,3%. При этом в 2005 г. 10,7% акций было выкуплено принадлежащей государству компанией

«Роснефтегаз».

Но 17,4% - 10,7% - 0,3% = 6,4%. Таким образом, начиная с 2003 года 6,4% акций куда-то пропали с баланса

«Газпрома». Причем крупнейшее по масштабам исчезновение наблюдалось в течение 2007 года: если по

состоянию на 1 января «дочки» «Газпрома» контролировали 3,4% акций компании, то к концу года уже 0,3%.

Часть акций, по всей видимости, была исключена из отчетности в связи с прекращением учета показателей

пенсионного фонда «Газфонд» (находящегося под управлением друга Путина Ковальчука) в консолидированной

финансовой отчетности «Газпрома». «Газпром» также объясняет, что он периодически покупает и продает свои

собственные акции на рынке.

Однако по итогам последних пяти лет мало-помалу крупный пакет акций «Газпрома» исчез с баланса его

дочерних компаний. Куда? Точно неизвестно.

<…> Это второй по величине пакет после государственного пакета акций в «Газпроме», равный доле,

принадлежащей немецкой компании E.ON-Ruhrgas. Размер дивидендов по такому количеству акций, исходя из

уровня газпромовских дивидендов 2007 года, составляет свыше 170 млн долларов в год, а исходя из уровня

дивидендных выплат, принятого, например, в российских частных нефтяных компаниях, примерно 1,11,7

миллиарда долларов. Владелец такого пакета может рассчитывать на проведение своего кандидата в число 11

членов совета директоров «Газпрома».

Как такой пакет мог пропасть из-под прямого контроля государства вообще непонятно. <…>

Если бы эти 6,4% акций были проданы на открытом рынке с аукциона сегодня, «Газпром» мог бы получить до

20 млрд долларов, которые могли быть направлены на развитие газодобычи.

Стоит упомянуть и еще об одной афере с акциями «Газпрома» «выкупе» государством 10,7% акций летом 2005

года с целью доведения государственного пакета акций в «Газпроме» до контрольного.

<…> Государство фактически могло вернуть себе контроль малой кровью, за относительно небольшие деньги,

переведя акции с баланса «дочек» «Газпрома» на баланс материнской компании и погасив их как казначейские

акции. В этом случае государство бесплатно увеличило бы свой пакет акций с 39,3%*до почти 48%, а

оставшиеся чуть более 2% акций можно было бы докупить на рынке (стоимость такого пакета составила бы в

2003 г. не более 500700 миллионов долларов).

Такие предложения обсуждались в российском правительстве еще в 2000 году. Платить из бюджета огромные

деньги за обратный выкуп газпромовских акций было очевидно неразумным с экономической точки зрения не

лучше ли было бы потратить эти государственные средства, например, на преодоление дефицита Пенсионного

фонда?

Однако государство предпочло, во-первых, дождаться, пока рыночная капитализация «Газпрома» вырастет и

выкупаемые акции подорожают, а во-вторых, вместо незатратного погашения казначейских акций выкупить у

«Газпрома» 10,7% акций за большие деньги летом 2005 года. На выкуп было потрачено 7,2 млрд долларов

бюджетных средств в 10 раз больше, чем те деньги, на которые можно было бы докупить 2% акций «Газпрома»

на рынке в 2003 году. Через пару месяцев, в сентябре 2005 года, эти деньги будут использованы для оплаты

сделки по выкупу нефтяной компании «Сибнефть» у Романа Абрамовича.

<…> Бюджет потерял на этой сделке не менее 6,5 млрд долларов. Интересно, подходит ли подобная «сделка»

под определение «преступная растрата бюджетных средств»?

Кстати, «выкупленные» в 2005 году 10,7% акций так и не перешли в собственность Российской Федерации,

продолжая «болтаться» на балансе компании «Роснефтегаз».

Выкуп «Сибнефти»

В сентябреноябре 2005 года «Газпром» выкупил 75% акций «Сибнефти» у компании Millhouse Capital, которую

считают принадлежащей Роману Абрамовичу (хотя в докладе «Путин. Итоги» мы отмечали, что истинные

владельцы неизвестны).

Мы уже подробно писали об этой сделке; писали о том, как перед ее проведением кто-то искусственно

разогревал на рынке цену «Сибнефти» («Ведомости», «Сибнефть» разогрели», 28 сентября 2005 г.). Еще в начале

2005 года акции стоили 3 доллара за штуку, а на момент совершения сделки уже 4 доллара.

Теперь, по прошествии почти трех лет после окончания сделки по «Сибнефти», можно с уверенностью

констатировать, что вхождение «Газпрома» в управление нефтяным бизнесом оказалось провальным.

Среднесуточная нефтедобыча «Сибнефти» упала с 95,8 тысячи тонн в сутки в сентябре 2005 г., когда компания

была куплена, до 84,7 тысячи тонн в июне 2008 года или на 11,5% менее чем за три года.

Путин. Однако никакой ответственности за бездарный и провальный проект по покупке «Сибнефти» никто не

понес.?«Газпром» инвестировал 13,7 млрд долларов в провальный проект с точки зрения производственных

результатов, очевидно переплатив при этом структурам Романа Абрамовича. Куратором этой сделки был

непосредственно В.

«Согаз»

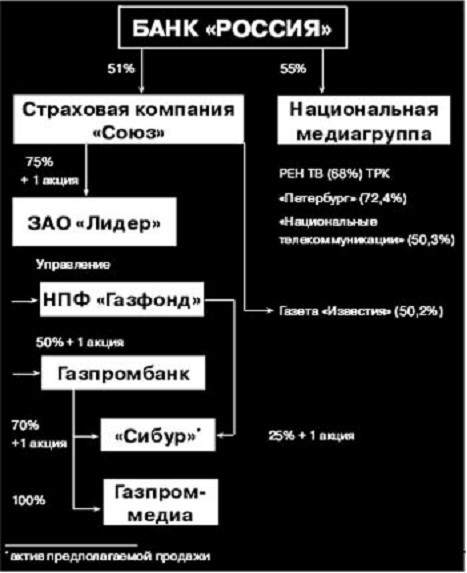

Продажа «Согаза» стала первым примером передачи активов «Газпрома» в собственность личных друзей

Путина. «Согаз» «Страховое общество газовой промышленности» одна из крупнейших страховых компаний

России. В 2004 году «Согаз» занимал 6-е место в рейтинге российских страховых компаний с размером

страховой премии около 500 млн долларов.

<…> «Согаз» был продан «Газпромом» <…> консорциуму в составе банка «Еврофинанс Моснарбанк»,

«Северсталь-групп» и банка «Россия». Из отчетности «Согаза» за I квартал 2005 г. стало ясно, что 51% «Согаза»

позже были перепроданы 100-процентной «дочке» петербургского банка «Россия», фирме «Аброс». Еще 12,5%

оказались под контролем компании «Акцепт», владеющей 3,93% банка «Россия».

По данным российских СМИ, компания «Акцепт» на 99,99% принадлежит Михаилу Шеломову, сыну

двоюродной сестры второго президента России Владимира Путина.

Банк «Россия» был создан в 1990 г., его основным вкладчиком было управление делами Ленинградского обкома

КПСС. По данным российских СМИ, крупнейшим акционером банка является председатель его совета

директоров Юрий Ковальчук, знакомый с президентом Путиным со времени его работы в Петербурге. По

данным СМИ, Юрий Ковальчук один из наиболее близких к Владимиру Путину бизнесменов. <…>

Так «Газпром» потерял контроль над крупнейшей страховой компанией. После перехода под контроль банка

«Россия» бизнес «Согаза» быстро вырос: страховая премия увеличилась с 500 млн долл. в 2004 г. до почти 1,5

млрд долл. в 2007 г. По оценке российских СМИ**, главным фактором роста премии стало заключение

договоров с крупными государственными компаниями (в том числе «Росэнергоатомом», РЖД и другими). <…>

По оценке руководства банка «Россия»***,покупка «Согаза» обошлась им примерно в 120 млн долл., тогда

как в настоящее время стоимость компании может составлять 1,52 млрд долларов. <…>

«Газфонд» и Газпромбанк

г. составляли более 6 млрд долларов.?В августе 2006 г. «Согаз», уже принадлежавший банку «Россия», купил

75% плюс 1 акция компании «Лидер», управляющей пенсионным фондом «Газпрома» «Газфондом». «Газфонд»

крупнейший негосударственный пенсионный фонд страны, пенсионные резервы которого на 1 июля 2006

г. президентом «Газфонда» стал Юрий Шамалов, сын Николая Шамалова, с конца 2004 г. являвшегося

акционером банка «Россия».?Эти средства не принадлежат пенсионному фонду и управляющей им компании

«Лидер», однако они могут инвестироваться в любые проекты, в которые их захочет инвестировать УК. К

моменту покупки управляющей компании «Лидер» владельцы банка «Россия» уже подготовились к

установлению контроля над пенсионным фондом: в 2005

На деньги «Газфонда» и был куплен контрольный пакет акций Газпромбанка, одного из крупнейших банков

страны <…>.

В конце 2006 г. совет директоров «Газпрома» одобрил отчуждение части акций Газпромбанка не за деньги, а в

обмен на принадлежащий «Газфонду» пакет акций «Мосэнерго». «Газпром» мог оставить «Мосэнерго» себе, мог

продать на рынке акции как этой электроэнергетической компании, так и самого Газпромбанка. Но в итоге

предпочли совершить такой «обмен», в результате которого к апрелю 2007 года, как следовало из сообщения

пресс-службы Газпромбанка, контроль над банком (50% + 1 акция) консолидировал «Газфонд».Газпромбанк,

рыночная стоимость которого оценивается рядом экспертов в 25 млрд долл., уплыл из «Газпрома», при

этом «Газпром» не получил ни копейки живых денег за ценный актив.

«Газпром-медиа»

В ходе многочисленных внутренних разменов активов случилось так, что из-под прямого контроля «Газпрома»

исчез крупнейший в России медиахолдинг «Газпром-медиа». В состав «Газпром-медиа» входят телеканалы

НТВ, ТНТ и другие медиаактивы. Акции холдинга были переведены на баланс Газпромбанка еще до того, как

контрольный пакет акций банка достался «Газфонду», т.е. попал в бизнес-империю банка «Россия» и Юрия

Ковальчука. Когда в июле 2005 года акции группы «Газпром-медиа» и телеканалов НТВ и ТНТ были переданы

Газпромбанку (тогда это было еще обыкновенной внутренней сделкой в рамках группы «Газпром»), «Газпром»

получил за эти активы от Газпромбанка всего 166 млн долларов.

Однако уже через два года, после того как «Газпром-медиа» в составе активов Газпромбанка перекочевали под

контроль банка «Россия», вице-премьер Дмитрий Медведев озвучил данные новой оценки стоимости активов

«Газпром-медиа» 7,5 млрд долларов. Получается, что«Газпром» отдал эти активы в десятки раз или более

чем на 7,3 млрд долларов дешевле реальной стоимости!

Вместе с «Газпром-медиа» в руках банка «Россия» сегодня оказались сконцентрированы другие крупнейшие

медиаактивы телекомпании РЕН ТВ и «Санкт-Петербург Пятый канал», наиболее читаемая в стране газета

«Комсомольская правда», десятки теле- и радиокомпаний и газет. В 20052007 гг. медиагруппа выиграла конкурс

на право вещания в 41 регионе России, затем получила частоты еще в 29 регионах. Упущенная выгода

«Газпрома» от потери контроля над «Газпром-медиа» составила более 7,3 млрд долларов.

«Росукрэнерго»

Сомнительная схема с использованием непрозрачных посредников для перепродажи туркменского газа

Украине и последующего реэкспорта части этого газа в Европу была создана группой Путина еще в 2002 году.

Во времена Рема Вяхирева подобными сомнительными операциями занималась компания «Итера». <…>

В начале путинского президентства существовали серьезные надежды на то, что такого рода посредники

исчезнут из отношений в газовом треугольнике ТуркменистанРоссияУкраина, и «Газпром» станет напрямую

получать коммерческую выгоду от участия в этих отношениях.

Однако уже в 2003 году пользовавшуюся благосклонностью Рема Вяхирева «Итеру» сменила посредническая

компания EuralTransGas, зарегистрированная в Венгрии четырьмя физическими лицами в 2002 году. В 2004 году,

по оценке Вадима Клейнера**** из инвестиционного фонда Hermitage Capital Management (главе этого фонда

Уильяму Браудеру было позже отказано в российской визе, а против сотрудников фонда в России было открыто

преследование), акционера «Газпрома», пытавшегося протестовать против вывода денежных средств из

компании, «Газпром» подарил посреднику EuralTransGas 767 млн долларов прибыли от операций по

перепродаже туркменского газа Украине и его последующего реэкспорта.

Начиная с 2005 года EuralTransGas уступил роль посредника в операциях в газовом треугольнике

ТуркменистанРоссияУкраина зарегистрированной в Швейцарии компании «Росукрэнерго», получившей

эксклюзивное право перепродажи туркменского газа Украине. Учредителями «Росукрэнерго» выступили

Газпромбанк с долей 50% и неизвестные лица. Многократно звучали подозрения в причастности к

«Росукрэнерго» и EuralTransGas криминальных авторитетов, позже во владении долями в этих компаниях

признались бизнесмены Дмитрий Фирташ и Иван Фурсин. Несмотря на то, что теперь «Газпром» через

Газпромбанк получал свою долю прибыли от перепродажи туркменского газа Украине и его последующего

реэкспорта в Европу, доля прибыли, не доставшаяся «Газпрому» и ушедшая в 2005 г. неизвестным на тот

момент совладельцам «Росукрэнерго», составила 478 млн долларов.

Таким образом,в 2004¬2005 годах «Газпром» попросту подарил непонятным посредникам 1,25 млрд

долларов прибыли от торговли туркменским газом с Украиной.

Однако роль «Росукр¬энерго» в дальнейшем только расширилась. После печально знаменитого газового

соглашения между Россией и Украиной от 4 января 2006 года «Росукрэнерго» получила эксклюзивные права

перепродажи всего российского и центральноазиатского газа Украине. Этим соглашением прямые договорные

отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» были ликвидированы. Как мы покажем ниже, схема

эта не была коммерчески успешной для «Газпрома».

В конце 2006 года, прямо перед тем, как Газпромбанк перешел под контроль банка «Россия», «Газпром»

выкупил у него 50% акций «Росукрэнерго» за 2,3 млрд евро (около 3,5 млрд долларов). Кроме того, незадолго до

этого Газпромбанк и частные акционеры «Росукрэнерго» получили дивиденды на общую сумму 730 млн

долларов. Таким образом, перед передачей Газпромбанка под контроль банку «Россия» «Газпром»

дополнительно накачал его миллиардами наличных, доставшихся банку «Россия».

Взамен «Газпрому» досталась доля в непонятном, созданном им же самим на ровном месте посреднике, судьба

которого не ясна. Если завтра будет принято решение о полном исключении «Росукрэнерго» из схемы продажи

газа Украине окажется, что «Газпром» выбросил в окно около 3,5 млрд долларов, выложенных за пакет акций

этой компании.

В совокупности с потерями средств в прежние годы из-за использования посредников в отношениях по

поставкам туркменского газа в Украину «Газпром», таким образом, потерял на «посреднических» аферах около 5

млрд долларов.<…>

«Сибур»

История с попыткой продажи частным лицам нефтегазохимического холдинга «Сибур» в 2008 году пожалуй,

наиболее дерзкий пример действий по выводу активов из «Газпрома» в последние годы. «Сибур» крупнейшая

нефтегазохимическая компания страны. Ее оборот в 2007 году составил 6 млрд долларов, операционная

прибыль 1,2 млрд долларов.

В 20022003 годах история с возвратом «Сибура», после попытки бывшего президента «Сибура» Якова

Голдовского вывести эту компанию из-под контроля «Газпрома», стала одним из громких эпизодов

пропагандистской кампании Путина по возврату активов, утраченных во времена Рема Вяхирева. <…>

Однако оказалось, что «Сибур» возвращали лишь для того, чтобы вновь отдать в собственность неких частных

лиц <…>. Сначала в ходе целого ряда манипуляций «Сибур» ушел из-под прямого контроля «Газпрома» и

оказался в руках Газпромбанка (70% минус 1 акция) и «Газфонда» (25% плюс 1 акция), которые позже уплыли

из-под контроля «Газпрома» в руки банка «Россия» (подробнее об этом мы писали выше). При этом в 2005 г.

«Газпром» списал «Сибуру» 40 млрд рублей долга.

<…> 22 апреля 2008 г. президент «Сибура» Дмитрий Конов и еще четыре топ-менеджера компании

проинформировали совет директоров «Сибура» о намерении начать переговоры с Газпромбанком о выкупе

контрольного пакета акций «Сибура» на имя принадлежащего им кипрского офшора Hidron Holdings Limited. Уже

через пять дней стороны согласовали цену и предварительные условия сделки. По данным российских СМИ,

Hidron выкупит у Газпромбанка все 70% акций «Сибура» исходя из предварительной оценки стоимости всей

компании в 3,8 млрд долларов.

В это же время, по оценкам ряда аналитиков, справедливая оценка стоимости «Сибура» составляет не менее 6,5

млрд долларов.

Почти половина суммы, которую менеджеры «Сибура» должны будут выплатить Газпромбанку по условиям

сделки (25 млрд рублей из 53,5 млрд), будет взята у самого Газпромбанка в кредит с рассрочкой на три года. По

сути, Газпромбанк сам же профинансирует покупателям сделку! К тому же после выкупа «Сибура» его новые

владельцы могут продать «Газпрому» обратно дочерние бизнесы «Сибур-Русские шины» и

«Сибур-Минудобрения» по всей видимости, теперь уже с наценкой.

Непонятно, за какие заслуги пятерым топ-менеджерам «Сибура», работающим в компании всего несколько лет,

делается такой роскошный подарок? <…> К тому же непонятно, кто является реальным бенефициаром

компании-покупателя кипрской Hidron Holdings Ltd. Судя по скорости и фантастическим условиям сделки, есть

все основания полагать, что это вовсе не Конов и Ко, а некий высокопоставленный государственный

чиновник, которого, возможно, таким образом хотят вознаградить за то, что пахал, как раб на галерах.

В целом на всей истории с «Сибуром» «Газпром» может потерять не менее 3 млрд долларов.

Аферы свыводом активов из «Газпрома»: итоги

В последние годы в результате афер, связанных с выводом активов из «Газпрома», компания лишилась контроля

над активами общей стоимостью более 60 млрд долларов (6,4% собственных акций, пакеты акций в

Газпромбанке, «Согазе», «Сибуре», «Газпром-медиа», активы крупнейшего негосударственного пенсионного

фонда «Газфонд») и денежных средств в сумме почти 20 млрд долларов, выведенных из компании под

предлогом покупки акций «Сибнефти» и махинаций с

трейдером «Росукрэнерго».

Размер упущенной выгоды «Газпрома» от этих сделок, по нашей оценке, примерно эквивалентен стоимости

промышленного освоения Штокмановского, Бованенковского и ряда других новых крупных газовых

месторождений, вместе взятых. Эти средства могли бы пойти на развитие газодобывающей отрасли,

обеспечение надежного газоснабжения российских потребителей.

Однако вместо этого мы видели в основном усилия, направленные на укрепление бизнес-империи банка

«Россия», построенной на выведенных из «Газпрома» активах (см. схему).

Бизнес-империя банка «Россия», построенная на активах, выведенных из «Газпрома»

Кто победил в газовых войнах с соседями

Трубопроводные аферы

В последние годы Путин и руководство «Газпрома» посвятили много времени возне вокруг различных

газопроводных проектов, вокруг которых строилась как официальная пропагандистская шумиха, так и серьезная

внешнеполитическая игра. Многих россиян заставили поверить, что все эти «северные», «южные», «голубые» и

прочие «потоки» и есть краеугольный камень национальных интересов России. Многие люди сопереживают

судьбе этих проектов, поддаются на формирование «образа врага» вокруг тех государств, которые выражают

открытое несогласие со строительством этих газопроводов.

При ближайшем рассмотрении, однако, с амбициозными проектами по сооружению новых экспортных

газопроводов далеко не все гладко. Эти проекты на самом деле не меньшие аферы, чем махинации с выводом

активов из «Газпрома».

Прежде всего печальный опыт махинаций с реализацией крупных международных трубопроводных проектов у

России уже, к сожалению, имеется.

Речь идет о газопроводе «Голубой поток», проложенном по дну Черного моря из России в Турцию. В 1997 году,

до заключения соглашения с Турцией о строительстве газопровода, «Газпром» уверял, что этот газопровод

краеугольный камень стратегических интересов России, главной задачей которого был обход территории

Грузии. Все сомнения в его экономической целесообразности и эффективности отметались как

«непрофессиональные».

Сегодня «Голубой поток» загружен всего наполовину, в течение первых четырех лет работы использовался

менее чем на треть <…>. Строительство газпромовской части трубопровода обошлось примерно в 3 млн

долларов за километр, против стандартных для мировой практики 11,5 млн долларов. Проект получил более

миллиарда долларов налоговых льгот от государства, причем в не самый удачный период для нашей

бюджетной системы в 19982002 гг.

До сих пор экспортируемый по «Голубому потоку» газ не облагается экспортными пошлинами в соответствии с

межправительственным соглашением, ратифицированным в декабре 1999 г., когда Путин был еще премьером.

Таким образом, государство теряет ежегодно 600700 млн долларов при нынешних ценах на газ*.

Сразу после пуска «Голубого потока» в эксплуатацию возник серьезный конфликт с Турцией, которая

потребовала снизить первоначально установленную цену на газ и минимальный порог его закупок, уменьшив

выручку «Газпрома», и добилась успеха. В дальнейшем Турция настаивала на роли перепродавца

дополнительных объемов газа, которые «Газпром» хотел поставлять по «Голубому потоку» в Европу, чтобы

заполнить газопровод. По злой иронии, для заполнения газопровода обсуждался даже вариант строительства

отвода в Грузию, обход которой, как мы уже говорили, в свое время объявлялся главной «стратегической»

целью проекта.

<…> Теперь нам предлагают ввязаться в реализацию еще нескольких «проектов века», необходимость которых

мотивируется некими «стратегическими» национальными интересами. Это газопроводы «Северный поток» по

дну Балтики, «Южный поток» по дну Черного моря, «Алтай» в КНР.

С учетом опыта «Голубого потока» правильно было бы проанализировать, так ли уж выгодны России эти

новые проекты?

Это совершенно неочевидно. Начнем с «Северного потока». Несмотря на многолетние утверждения «Газпрома»

о том, что стоимость строительства трубопровода по дну Балтики «не превысит» 5 млрд долл., уже сегодня

официально признана цифра в 11,5 млрд долл. (7,4 млрд евро). В реальности стоимость строительства морского

участка газопровода обойдется, на наш взгляд, не менее чем в 15 млрд долл.

Альтернативой «Северному потоку», от которой «Газпром» отказался, было бы строительство второй нитки

газопровода ЯмалЕвропа через Беларусь и Польшу (параллельно существующей первой нитке) стоимостью

всего 2,5 млрд долл. Этот газопровод можно было проложить параллельно действующей нитке, на участках с

уже подготовленной инфраструктурой, а вовсе не в сложных условиях балтийского дна. Но от него де-факто

отказались.

<…> Предполагается, что до 2032 года будет действовать так называемый увеличенный тариф, необходимый

для окупаемости инвестиций. Судя по всему, тарифы на транспортировку газа будут точно не ниже тех, которые

брали бы с нас Беларусь и Польша. Их «обход», таким образом, оказывается недешевым. За геополитические

амбиции приходится платить.

Неверным является и распространенное утверждение о том, что газопровод «Северный поток» позволит

России «обойти территории транзитных стран». Морем придется пройти через эстонские либо финские, а также

шведские воды пока что Эстония отказала России в этом праве, а Финляндия и Швеция высказали возражения

на предложенный «Газпромом» проект трубопровода.

<…> «Южный поток», существующий пока только в виде идеи (никаких обоснований проекта толком не

подготовлено), призван помочь исправить грубые ошибки «Голубого потока», сняв зависимость от транзита

газа в Европу через Турцию, оказавшуюся гораздо менее удобным партнером, чем рассчитывали в «Газпроме».

В принципе «Южный поток», который должен пройти по дну Черного моря из России напрямую в Болгарию, а

дальше в другие европейские страны, неплохая идея. В Черном море нет таких проблем с экологией, как на

Балтике. В отличие от «Северного потока», предназначенного для поставки новых объемов газа на новые

рынки («Северный поток» не предназначен для обхода Украины, так как его рынок Северо-Западная Европа,

куда газ через Украину не идет), «Южный поток» действительно позволит создать хотя бы частичный рычаг

маневра в отношениях с Украиной газ по нему будет поставляться в те же страны, которые сегодня снабжаются

через украинский коридор, регион Юго-Восточной Европы. Правда, масштабы несопоставимы через Украину

идет 130 млрд кубометров российского газа в год, предполагаемая мощность «Южного потока» 30 млрд. За

Украиной все равно останется доминирующая роль на десятилетия.

С другой стороны, у проекта есть и очевидные проблемы высокая стоимость и неизбежная необходимость

согласования его маршрута с Украиной или Турцией (трасса газопровода вынуждена будет пройти через

эксклюзивную морскую экономическую зону одной из двух стран).

Стоимость проекта, по оценкам министра энергетики Сергея Шматко, может составить до 20 млрд долларов2. С

прокладкой газопровода по Черному морю возникнут те же проблемы с прибрежными странами, как с

газопроводом по дну Балтики. Нам придется получать согласие на прокладку газопровода в эксклюзивной

морской экономической зоне либо Украины, либо Турции т.е. тех самых стран, которые мы стремимся обойти!

Не дешевле ли попытаться найти долгосрочный устойчивый режим договоренностей с Украиной? На наш

взгляд, скорее наоборот, договориться с украинцами много проще, чем строить многомиллиардную трубу для

снижения зависимости от украинского транзита всего на 25%, нужно просто уметь вести диалог с позиции

компромиссов, а не только силы.

Что касается проекта газопровода из Западной Сибири в Китай, то его строительство вообще чистая авантюра.

Хотя в «Газпроме» заявляют, что стоимость строительства газопровода составит 45 млрд долл., в это трудно

поверить, поскольку протяженность трассы составит 2800 км, значительная часть ее пройдет по высокогорным

районам, а у «Газпрома» нет опыта прокладки газопроводов в таких условиях. Можно утверждать, что

стоимость проекта составит никак не меньше 10 млрд долл. (из расчета более 3 млн долларов за километр).

Проект опасен для экологии Горного Алтая, его сооружение приведет к разрушению уникального природного

заповедника, включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО высокогорного плато Укок.

Но прежде всего стоит сказать о том, что у проекта крайне сомнительные экономические перспективы. Дело в

том, что Китай не готов платить за российский газ чрезмерно большую цену в энергобалансе этой страны

доминирует уголь собственного производства, и вряд ли власти КНР, для которых энергетическая

самодостаточность главный принцип энергетической политики, согласятся платить чересчур дорого за

импортный газ, если будет дешевле вместо этого использовать собственный китайский уголь. В отличие от

нефти Китай не импортирует и в будущем не будет импортировать особенно много газа, предпочитая

собственный уголь например, по прогнозам Международного энергетического агентства, весь нетто-импорт

газа Китаем в 2015 г. не превысит 30 млрд кубометров в год.

В принципе именно этот фактор традиционно приводил к тому, что Китай был крайне неуступчив в

переговорах с российскими поставщиками газа по части уровня закупочных цен. Когда в 19992002 годах велись

переговоры о поставках в Китай газа с Ковыктинского газового месторождения, уровень закупочных цен на

российско-китайской границе, на которых настаивала китайская сторона, не превышал 40 (!) долларов за 1000

кубометров ниже, чем газ продавался в тот момент Украине!

<…> Вопрос: зачем нам стремиться на китайский рынок, где нас ждут невыгодные условия поставок газа хуже,

чем на Украине? <…>

Но главный принципиальный вопрос ко всем новым газопроводным мегапроектам откуда «Газпром» возьмет

газ для того, чтобы обеспечить поставки по вновь строящимся газопроводам? Совокупная дополнительная

потребность в газе для трех новых проектов - «Северный поток», «Южный поток» и «Алтай» составит 115 млрд

кубометров в год, не предусмотренных в текущем газовом балансе. О трудностях в сфере газодобычи,

обусловленных системным недостатком инвестиций в прошлые годы, мы уже рассказывали. «Газпром» вот уже

много лет жонглирует названиями новых газовых месторождений Бованенковское, Штокмановское, которые

должны помочь заполнить брешь в газовом балансе, возникающую из-за истощения действующих

месторождений. Однако по части разработки новых месторождений похвастаться пока что нечем.

Вывод напрашивается простой: либо вся возня вокруг новых газовых проектов представляет собой в чистом

виде аферы, либо за рост экспортных поставок расплачиваться придется нам, российским потребителям через

сокращение потребления газа и замещение его более дорогими углем и атомной электроэнергией.

Газовые конфликты в СНГ

В последние годы просторы бывшего СССР сотрясали громкие газовые конфликты, связанные с давлением

«Газпрома» на соседние страны с целью добиться повышения цен на российский газ. Все помнят громкие

энергетические конфликты с Украиной и Беларусью; объектами жесткого давления стали также и другие

страны, прежде всего Грузия, Армения, Азербайджан (Азербайджан даже отказался покупать российский газ по

повышенным ценам начиная с 2007 года).

Нас уверяли, что это нужно для «защиты экономических интересов страны».

Спору нет, цены на газ, реализуемый постсоветским странам, необходимо повышать. Вопрос в том, какими

методами это делается и компенсирует ли полученный эффект тот вред, который был принесен

использованным «Газпромом» грубым давлением?

Взглянем на цифры. Выручка «Газпрома» от продажи газа в СНГ, как следует из финансовых отчетов компании

по МСФО, в 2007 году составила 10,7 млрд долларов. Неплохая цифра, примерно 11,5% от общей выручки

«Газпрома». Однако <…> в 2005 году, до начала всех газовых войн, выручка от продажи газа в страны СНГ

составляла 4,6 млрд долларов. Иными словами, череда громких «газовых скандалов» привела к увеличению

выручки «Газпрома» примерно на 6 млрд долларов за 2 года. Много это? Это составляет примерно 6,5%

годовой выручки «Газпрома» в 2007 году.

В принципе это неплохой результат. Однако не стоит забывать и то, какой ценой он был достигнут. Грубый

политический нажим, постоянный конфликтный фон в СМИ, жесткие выпады в адрес соседей, испорченные

отношения, демонстративное перекрытие газа в прямом эфире 1 января 2006 года…

Теперь во всем мире только и говорят, что об использовании Россией газовых поставок как «политического

оружия». Тема «агрессивности и враждебности «Газпрома» стала ключевой для международных дискуссий по

проблемам энергетической безопасности. Многие антироссийски настроенные политики в мире не преминули

возможностью использовать топорные методы работы «Газпрома» со странами СНГ для накручивания «образа

врага» в отношении «Газпрома» и России.

<…> Неужели все это стоило дополнительных 6 миллиардов долларов, собранных со стран СНГ в 2007 году по

сравнению с 2005 годом?

Стоит напомнить и о том, что, обильно употребляя риторику о «переходе на рыночные цены», «Газпром»

устанавливает необъяснимо несимметричные цены на газ для разных стран бывшего СССР, поставляя газ

странам Балтии и Грузии по 230 долл. и выше за 1000 кубометров, Украине по 179,5 долл., Молдове по 170

долл., Беларуси по 119 долл. в начале 2008 года и по 127,9 долл. во втором полугодии 2008 г., а Армении

вообще по 110 долл. Политические совпадения, присущие этой «ценовой географии», бросаются в глаза.

<…> При всем этом прибыльность операций по перепродаже в Украину центральноазиатского газа,

составляющих более 60% российских поставок газа в страны СНГ, сомнительна: в 2007 году, например,

«Газпром» покупал туркменский газ на туркмено-узбекской границе по 100 долл. за 1000 кубометров,

перепродавая в Украину по 130 долл., при стоимости транспортировки, близкой к 30 долл. В 2008 году

ситуация похожая при согласованной цене продажи газа Украине около 180 долл. за 1000 кубометров цена

закупок газа в Туркмении выросла до 130 долл. в первом полугодии 2008 г., а со второго повысилась до 150

долл. В 2009 году цена закупок среднеазиатского газа вырастет до 250300 долл. за 1000 кубометров, однако

адекватное повышение цен на газ для Украины и Беларуси будет проблематичным и наверняка вызовет к

жизни новые острые политические конфликты.

Зачем «Газпрому» участвовать в бесприбыльных операциях по перепродаже центральноазиатского газа соседям

по СНГ, наращивая издержки и снижая доходность собственного бизнеса? <…>

Кто заплатит?

<…> Оплачивать все это придется нам с вами. И уже приходится цены на газ для российских потребителей в

последние годы росли стремительно и должны, по планам правительства, расти еще быстрее. В долларовом

выражении внутрироссийские цены на газ выросли с 2001 года почти в 5 раз и сегодня в среднем по России

составляют почти 64 доллара за 1000 кубометров т.е. примерно столько, сколько стоил газ на границе

Германии в 1999 году. <…>

Но и это еще не все. 28 мая 2007 года правительство России тогда еще кабинет Михаила Фрадкова приняло

постановление № 333, которым была одобрена программа поэтапного приведения внутренних российских цен

на газ к «принципу равной доходности» с экспортными поставками проще говоря, цены на газ для российских

потребителей предполагается сравнять с международными. По официальным прогнозам правительства, цены к

2011 году должны удвоиться и составить не менее 125 долларов за 1000 кубометров; возможно, они будут еще

выше, так как цены на газ в Европе в последнее время непредсказуемо и стремительно росли.

Правительство Владимира Путина подтвердило свою приверженность выполнению графика повышения

внутренних цен на газ в России до уровней, привязанных к европейским ценам.

Рост цен на газ проблема даже для тех россиян, которые его непосредственно не потребляют. Дело в том, что

газ составляет сегодня до половины в структуре источников выработки электроэнергии в России, а в

европейской части страны еще выше. Например, доля газа в энергобалансе электростанций Московского

региона (бывшая территория обслуживания «Мосэнерго») составляет 95%.

Неудивительно, что жители Москвы и Московской области платят за электричество уже по 8 центов США за

киловатт-час (около 2 рублей), в то время как, например, жители США в среднем 6 центов. Москвичам

электроэнергия, выработанная на газпромовском газе, обходится на треть дороже, чем американцам!!!

<…> Таким образом, мы, россияне, расплачиваемся за монополию этой компании.

Расплачиваемся мы не только через высокие цены на газ, но и через смехотворно низкие доходы государства от

деятельности «Газпрома». Компания получает огромные скрытые субсидии от государства через заниженные

налоги: например, в 2007 году «Газпром» заплатил в бюджет всего 7,3 доллара с барреля добытых нефти и газа

против около 40 долларов с барреля, уплаченных крупнейшими нефтяными компаниями. Доля налогов в

выручке «Газпрома» составила в 2007 г. лишь около 30%, причем правительство постоянно переносит вопрос о

повышении налогов на «Газпром».

Поблажки любимчику властей, «Газпрому», обходятся российскому бюджету в потери размером не менее 20

млрд долл. ежегодно (это только минимальная оценка, предполагающая доведение уровня уплачиваемых

«Газпромом» налогов до как минимум половины выручки компании). При этом «Газпром» не платит и каких-то

сногсшибательных дивидендов в госбюджет: например, в 2007 г. компания выплатила государству в виде

дивидендов 1,35 млрд долл., или всего 1,4% от своей выручки. Дивидендная доходность по акциям «Газпрома»

в рублях составляла в 20052007 годах всего 1% от среднегодовой стоимости акции.

Что делать

Мы не случайно решили подробнее остановиться на итогах деятельности «Газпрома» в период правления

Владимира Путина. Наш профессиональный опыт позволяет нам обсуждать эти проблемы со знанием дела.

<…> Нам есть что сказать по поводу того, что необходимо делать с «Газпромом» для преодоления кризиса.

Россиянам необходимо осознать, что «Газпром» в нынешнем виде огромная проблема для России.

Необходимо понять, что отсутствие конкурентной среды в газодобыче откладывает разработку новых крупных

газовых месторождений теперь уже на десятилетия. Если бы новые месторождения, принадлежащие

государству, разрабатывались на основании выданных государством лицензий независимыми частными

компаниями, они давно уже были бы введены в разработку, а рост цен на газ в России за счет конкуренции

удалось бы сдержать. <…>

Необходимо создать независимые газодобывающие компании на базе лицензий на месторождения, которые так

и не были пущены «Газпромом» в эксплуатацию до настоящего момента, и продать пакеты их акций

независимым собственникам с открытых аукционов. <…>

Эти меры позволят создать на внутреннем газовом рынке России (не разрушая существующей монополии на

экспорт газа) сильную конкуренцию, способную в перспективе стабилизировать внутренние цены на газ для

российских потребителей на уровне примерно на 2025% ниже того, что предполагается достичь к 2011 году по

планам правительства Путина и «Газпрома».

Для обеспечения справедливых условий доступа независимых газодобывающих компаний к системе

магистральных газопроводов необходимо в соответствии с опытом реструктуризации нефтяной отрасли

выделить из состава «Газпрома» единую газотранспортную компанию, обособленную от интересов

газодобывающих компаний. Контроль над этой компанией, аналогично «Транснефти», должно

непосредственно осуществлять государство. <…>

Необходимо обеспечить направление сверхприбылей от газового экспорта по сегодняшним высоким ценам не в

распоряжение менеджеров «Газпрома», а на решение задачи номер один в социально-экономической сфере

преодоление нарастающего коллапса пенсионной системы и увеличение пенсионных выплат. При

сегодняшнем уровне европейских цен на газ дополнительные доходы от экспорта газа, которые могут быть

направлены на цели создания нормальной пенсионной системы, составят 1520 млрд долларов в год. <…>

Необходима будет ревизия совершенных в предшествующие годы сделок по отчуждению активов «Газпрома» в

пользу сторонних лиц и принятие мер по расторжению этих сделок и возврату соответствующих активов в

судебном порядке. Необходима также реализация непрофильных активов «Газпрома» включая пакеты акций

нефтяных, электроэнергетических, нефтегазохимических компаний, финансовых структур на открытых

аукционах. Привлеченные за счет этого средства необходимо потратить на сокращение накопленного долга

«Газпрома» перед внешними кредиторами и инвестиции в развитие газодобычи.

Мы считаем, что предложенные нами идеи (равно как и любые другие) по этому поводу должны стать

предметом для широкого обсуждения в свободных СМИ, для того чтобы выработать общенациональную

программу вывода газовой отрасли из глубокого кризиса, в которую ее завели Путин и его команда.

Сложившееся кризисное положение чревато тяжелыми последствиями для национальной экономики и

угрожает энергетической безопасности России.

* Источник: Министерство финансов Российской Федерации, пояснительная записка к проекту трехлетнего

федерального бюджета на 20082010 годы.

** «Ведомости». «Поток на $20 млрд», 30 июля 2008 г.

|